課題研究の卒業制作でコンテストに挑戦!/新潟県立新潟商業高等学校

新潟県立新潟商業高等学校は、前身校が1883年に創立され、全国の現存する商業高校で3番目に長い歴史を誇る新潟市の伝統校です。経済の発展を担う職業人の育成を目指す「総合ビジネス科」、ITのスペシャリストを育成する「情報処理科」、グローバル教育を推進する「国際教養科」を有し、先進的で時代のニーズに応じた教育を展開しています。

同校では、アシアル主催の「全国商業高校Webアプリコンテスト」に、3年次の「課題研究」の授業で取り組み大きな成果をあげています。今回は、情報処理科の近藤悦章教諭にお話を伺うとともに、実際にコンテストへ参加した3年生4名 石井さん、小林さん、鈴木さん、山川さんに感想をお聞きしました。(2025年2月インタビュー)

習得した知識を活かし「モノづくり」に挑戦! /コンテストへ参加

アプリコンテストへの参加の狙いや経緯を聞かせてください。

近藤教諭:情報処理科は1、2年生で、全商情報処理検定プログラミング部門1級や基本情報技術者試験の合格に向けたインプット中心の学びに取り組みます。情報処理科の生徒の多くは、もともとコンピュータやプログラミングに興味があり検定取得のためとはいえ、ひたすらインプット型の学びを継続することに負担を感じる生徒もいます。

私は、生徒が習得した知識を活かし実際に「モノづくり」に挑戦できる機会を作りたいと考えており、以前から授業では「Monaca Education」を活用して「モノづくり」に取り組んでいました。そして「全国商業高校Webアプリコンテスト」の開催が決まり、第1回から継続して参加しています。

具体的にはどのように授業でコンテストに取り組んだのでしょうか?

近藤教諭:3年次に課題研究という授業があり、生徒が自身の興味・関心に応じてテーマを選び1年間取り組みます。その中で私の担当した「アプリケーション開発」で、26名の生徒がコンテストを目標に設定し挑戦しました。1学期は、HTMLやCSS(Webページの内容やデザインを指定する言語)の習得を行い、9月の「にいがたデジコングランプリ」への挑戦を経て、2学期から本格的に「Monaca Education」の学習を開始しました。生徒のスキルに差があるため、それぞれが自学できる教材を選定しました。

新潟県立新潟商業高等学校 情報処理科 近藤悦章教諭

どのような教材を使いましたか?

近藤教諭:アシアルさんが提供する「Monaca Education」のライブ配信授業(アプリコンテストに向けた生徒向けイベント)も放課後に受講しましたし、教科書やサンプルコードも非常に役に立ちました。

「Monaca Education」を使ってみてどうでしたか?

小林さん:「Monaca Education」に触れたことがなく始めはどのようなものかもわからなかったので怖さがありました。ライブ配信授業を受けてみたら、非常にわかりやすくて「Monaca Education」を活用してコンテストに挑戦してみようという気持ちが湧いてきました。

生徒の自走と協働が育つ、属人的でない授業を目指して

先生からご覧になって生徒の皆さんの様子はいかがでしたか?

近藤教諭:振り返ると生徒たちと共に積み上げてきたと感じています。

生徒はわからないことがあれば自ら調べたり仲間に聞いたりして、お互いに高め合う姿が見られました。社会に出たり進学したりした後も、お互いの得意分野を活かしながら協働して進んでいくのだろうとそんな未来の姿を垣間見ることができました。

授業を進める上でどのような点を工夫されたのでしょうか?

近藤教諭:教員が先頭に立ちすぎず、教えすぎない、手をかけすぎないことをテーマにしました。1つには、生徒の自走や協働を促す狙いがありました。

もう1つ、公立高校では教員の異動があるため「アプリケーション開発」の授業を属人的なものにせず、担当教員が変わっても継続できる設計にしたいと考えました。手取り足取り教える授業は、教員の負担が大きく教員ごとの差が出るだけでなく、生徒の自走を妨げる可能性があると考えたからです。

今回、スタートの漕ぎ出すときだけはしっかりサポートし生徒の自走を理想としていました。しかし実際には、想定をはるかに超えるスピードで生徒たちが成長し驚かされました。

左から近藤教諭、情報処理科3年生 鈴木さん、山川さん、石井さん、小林さん

達成感と喜びを実感、コンテストへの挑戦

コンテストへ参加してみていかがでしたか?

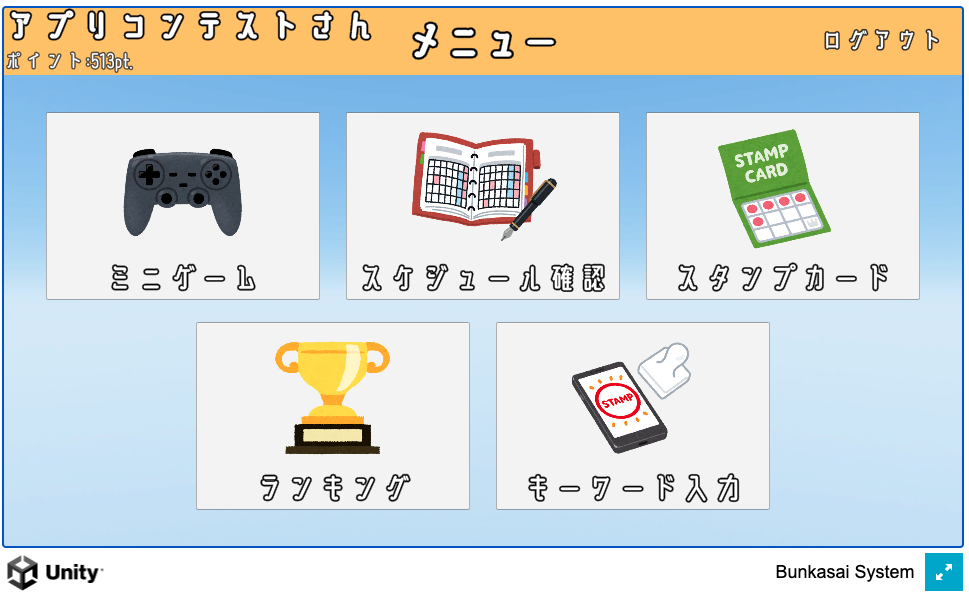

山川さん:グランプリと聞いたとき、本当に驚きましたしとても嬉しかったです。クラスの文化祭副実行委員として、店舗の混雑などの課題を解決して皆に文化祭を楽しんでほしいという想いでアプリを開発しました。開発中にサーバーが負荷に耐えられないことがわかり、アプリ側で対策をするなど苦労もありました。文化祭当日には100名に使ってもらうことができましたが、もっと多くの方に利用してほしいなと思っています。

文化祭をより面白くしたり、学校外から遊びに来てくれた人にも分かりやすく案内したりする機能を提供するアプリです。

石井さん:「Monaca Education」があるおかげで、サンプルコードを参考にすることができました。同じコードを参考にしても、それぞれのアプリに個性が表れ、違うアプリになるのがとても面白く興味を惹かれました。自分が学んだことを活かして、創りたいものを形にするのはとても難しかったのですが、周囲に聞いたり、サンプルコードを参考にしたりして、ついに創りたいものを実現できたときはとても嬉しく思いました。

新潟の春夏秋冬と特産品の写真をガチャのようにランダムに見ることができるアプリです。全9種類の写真をランダムに表示します。

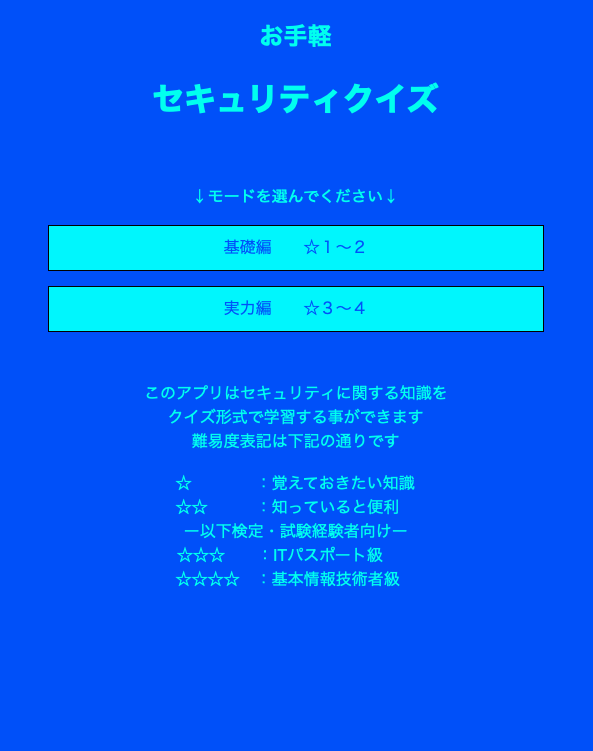

鈴木さん:コンテストに挑戦するとき、初めてWebアプリを開発しました。最初は大変でしたが、自分が創りたいものをアウトプットでき、かなり達成感がありました。応用情報技術者試験の時期と重なっていたため、並行して開発を進めるのが大変でした。

「自分で決めたことだから、最後までやりぬこう」という強い気持ちで時間の確保を工夫しました。具体的には、時間帯を決めて自分を律し、あらかじめ必要な情報は空き時間に収集するなど効率的に作業を進めました。

誰でも気軽にセキュリティに関する知識を学べるアプリです。自分の学びたいことやレベルに合わせて基礎編・実力編の2つの難易度から選択できます。

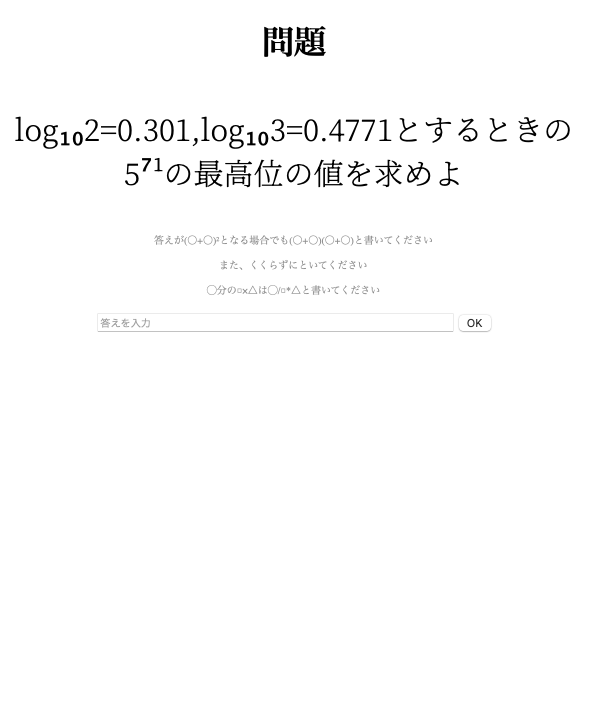

小林さん:僕もプログラミングでものを創るのは初めての経験でした。それ以前はスクラッチ(ビジュアルプログラミング言語)の経験しかなかったので、1学期のHTMLやCSSといったインプットがなかったら、最後までできなかったと思います。自分で考えたことが実用的に動いたことがとても嬉しかったです。

高校生が数学の問題を解いて、問題を解く能力を身につけるアプリです。

あらためてコンテストに向けた学びを振り返っていかがでしょうか。

近藤教諭:生徒は「モノづくり」に取り組む際、自分の知識を活かし足りない部分は協働しながら高め合っています。教員としては、生徒が自走できるように手を離すことも重要だと感じました。もちろん、最終的に完成できずにコンテストに間に合わないこともありますが、その失敗や未完成には次のステージにつながる学びがあると考えています。

「モノづくり」の過程で、トライ&エラーを繰り返し、主体的に学習に取り組むことで問題解決能力を育むことができたのではないかと感じています。

「Monaca Education」はアプリのインストールも不要で、動画やサンプルコード(テンプレート)も用意されていますので、教員も生徒と一緒にアクティブラーニングに参加する良い機会だと感じています。

今後の展望 校内DX推進と「モノづくり」拡大

アプリコンテストへの挑戦についての意見や得られた経験の活かし方を聞かせてください。

山川さん:全国の高校生にぜひ参加してほしいと思います。個人的に「モノづくり」はとても楽しいと感じていて、普段はゲームを作っています。完成した時の達成感は格別で、皆にプレイしてもらえるのが嬉しいです。これまでの学びを活かして、ゲームクリエイターになりたいです。

鈴木さん:初めてのことも恐れず、自分を信じてプログラミングやコンテストに挑戦してほしいと思います。コンテストは、初心者でも発表できる貴重な場です。学びを活かして、将来はSE(システムエンジニア)になり、ユーザーにとって快適で高品質なプログラムを開発したいです。

アプリ開発の様子(左から 鈴木さん、山川さん)

石井さん:プログラミングや情報処理は、現在の社会で必要なスキルで多くの学生が将来の夢として考えているのかなと思います。プログラミングは最初は難しく感じるかもしれませんが、アプリコンテストを通じてスムーズに一歩を踏み出せると思います。僕はプログラマーとしての就職が決まっていて、学びを活かして要件定義(システム開発の上流工程として目的や機能、ニーズを整理するプロセス)ができるエンジニアになることが目標です。

小林さん:プログラミングと聞くと難しそうでよくわからないと感じるかもしれませんが、アプリコンテストという機会を通じて「意外と簡単だ」と全国の高校生にも知ってほしいです。僕は情報系の大学へ進学し、これまでの学びを研究や開発に活かしたいと考えています。

アプリ開発の様子(左から 石井さん、小林さん)

生徒の皆さんのモノづくりへの熱意、学びを経たご成長を感じますね。

近藤教諭:はい、教員の想像を超えたところまで達していると感じています。卒業後も、自分の力を信じて自分が考える正解に向かって頑張ってほしいです。皆ならできると確信しています。

最後に、アプリコンテストを含め、来年度のご計画を聞かせてください。

近藤教諭:本校は高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)に採択されています。来年度はその枠組みの中で、さらなる「モノづくり」に挑戦したいと計画しています。プロジェクションマッピング、行事のライブ配信、山川さんの文化祭アプリや電子決済システムなど校内のDXを推進していく計画です。

アプリコンテストは、「総合実践科目」の中で、情報処理科の全80名が参加する形での実施へ拡大を検討しています。そのために現2年生は、アシアルさんに協力いただき「Monaca Education」でWebアプリ開発を既に学習しています。

近藤先生、石井さん、小林さん、鈴木さん、山川さん、本日はありがとうございました。

アシアルは、「Monaca Education」「全国商業高校Webアプリコンテスト」をはじめとするプログラミング教育事業を通じて、これからも中高生の学びと未来の実現を全力で支援してゆきます。共に新しい可能性を切り拓いていきましょう。

新潟県立新潟商業高等学校 商業科 教諭。情報処理科目担当。教員歴26年、同校赴任7年目。検定取得支援に加え、アプリ開発など「モノづくり」を通じたアウトプット型の授業を主導。生徒が主体的に学び、成長できる環境づくりに力を注いでいる。